L’OBSERVATOIRE D'ALGER

L'origine

des observatoires se perd dans la nuit des temps. Elle paraît remonter

à l'époque ; où les hommes, vivement intrigués

par les phénomènes célestes, décidèrent

d'en étudier régulièrement les manifestations. Il

semble bien que la célèbre tour de Belus, à Babylone,

ait servi d'observatoire aux astronomes chaldéens et il est généralement

admis que le tombeau d'Osymandias, en Égypte, offrit aux calculateurs

de l'époque une hospitalité de même nature.

Bien entendu, les travaux astronomiques étaient loin d'être

aussi compliqués et aussi minutieux que de nos jours ; ils concernaient

presque exclusivement le soleil et s'effectuaient à l'aide de gnomons

dressés sur les places publiques ou sur les murailles des temples.

Il était de bon ton dans le monde savant de posséder à

son usage personnel un petit observatoire particulier. Hipparque, affirme-t-on,

s'en était fait un dans l'île de Rhodes ; Erastosthène

avait installé le sien dans la bibliothèque d'Alexandrie

et l'avait muni d'armilles et d'une machine parallactique. Ptolémée

avait également rassemblé dans cette ville un grand nombre

d'instruments scientifiques.

Les Chinois ont pratiqué l'astronomie de très bonne heure

et semblent l'avoir poussée à un grand état d'avancement.

On trouve fréquemment dans les villes des vestiges d'observatoires

situés bien entendu dans les lieux les plus propices aux études

des astres.

Quant aux Arabes, ils semblent avoir de tout temps nourri un très

vif intérêt à l'égard des choses du ciel. Au

commencement du Xème siècle de notre ère, ils établirent

un observatoire sur le mont Mokattam et le khalife Hakem, qui habitait

Le Caire, ne dédaignait pas de s'y rendre. Plus tard, le célèbre

astronome Ebn-Jounis créa dans cette ville une importante station

où, un siècle après sa mort, Alafdal devait faire

établir une sphère armillaire. Bagdad posséda son

observatoire, dont les travaux obtinrent une réelle célébrité.

Vers 1250, la ville de Meragh obtenait aussi, sur l'ordre du khan Oulagou,

un édifice spécialement réservé aux travaux

astronomiques. M. Sédillot a donné sur ce monument les curieuses

indications ci-après: «Cet édifice, placé au

sommet d'une montagne, était disposé de manière que

tous les matins les rayons solaires passant passant un trou pratiqué

dans la coupole allaient se projeter sur un mur, ce qui permettait d'avoir

les degrés et les minutes du mouvement moyen du soleil, sa hauteur

dans les différentes saisons de l'année... On avait tracé

dans l'intérieur du bâtiment des ligures, des sphères,

des épicycles, des cercles destinés à représenter

le mouvement des douze signes du zodiaque.»

En 1475, on élevait à Samarcande un observatoire qui ne

tarda pas à devenir célèbre.

Chose assez curieuse à cette époque, aucun souverain d'Europe

n'avait songé à créer d'observatoire public.

Au moyen âge, ceux que l'astronomie intéressaient devaient

travailler isolément, réunir chez eux les instruments qui

leur étaient nécessaires et le plus souvent les fabriquer

eux-mêmes.

C'est au landgrave de Hesse, Guillaume IV, que revient l'honneur d'avoir

édifié le premier observatoire officiel à Cassel

en 1551. Ces établissements se multiplièrent lorsque l'invention

des lunettes, vers cette époque, permit d'élargir d'une

manière prodigieuse le champ des investigations.

Dès lors, les observatoires se multiplièrent dans les principales

villes de l'Europe, dotés de budgets plus ou moins importants.

Mais c'est à Louis XIV qu'on doit la création du premier

observatoire - digne au point de vue moderne de ce nom, - celui de Paris.

Il faut reconnaître que trop souvent la médiocrité

des ressources mises à la disposition des directeurs contrarie

la bonne marche des travaux. Dans les pays neufs et riches comme l'Amérique

où l'initiative privée encourage les sciences et leur vient

en aide, l'astronomie atteint un état de perfection où nous

ne pourrons, en France, jamais la conduire, faute d'argent. Les Américains

n'hésitent pas, pour l'achat d'un instrument, pour l'aménagement

d'une station, pour l'équipement d'une mission, à dépenser

des centaines de milliers de dollars. Un gouvernement ne pourrait se laisser

aller à de semblables largesses sans risquer de compromettre irrémédiablement

ses finances.

Il est d'autant plus heureux que ces initiatives privilégiées

orientent leurs efforts vers le développement des sciences que

ces sacrifices profitent à tout le monde et font progresser l'humanité

sans distinction de races ou de pays.

Cela n'empêche pas la France de rayonner par le génie de

ses savants et de collaborer efficacement aux progrès d'une science

qui est la plus désintéressée et la plus digne d'admiration.

Au moment où l'attention du public est attirée sur les choses

célestes tant par l'approche de la planète Mars que par

le solstice d'été, il nous a paru intéressant de

consacrer quelques pages à une étude sur l'Observatoire

d'Alger, dirigé avec une autorité indiscutable par le savant

M. Gonnessiat.

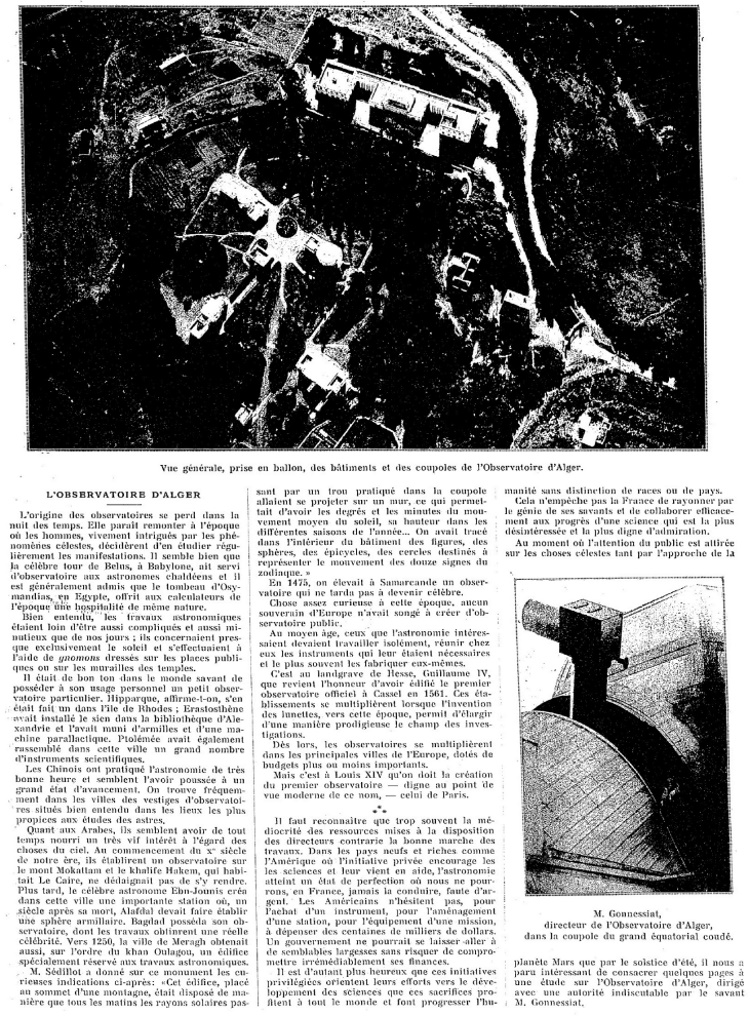

L'Observatoire d'Alger, auquel sa latitude confère une réelle

importance dans le monde astronomique, est situé à la Bouzaréa.

C'est un lieu de promenade intéressant qui charme tous ceux que

n'effraie pas une ascension en montagne et qui sont sensibles aux spectacles

de la nature.

Le village de la Bouzaréa comprend environ 1.500 Européens.

Sa position en fait le belvédère des environs d'Alger. Malheureusement,

le point culminant du massif est actuellement occupé par un fort

à peu près inutile, mais dont il est interdit « sous

peine d'arrestation », dit un écriteau catégorique,

de s'approcher et bien entendu de prendre des photographies.

Mais pour jouir de la vue unique peut-être au monde qu'on embrasse

de ce point privilégié, on se rend d'abord, en prenant à

droite sur la place du village, au cimetière européen, puis

on gagne le village indigène qui, avec ses koubbas ombragées

de palmiers nains et sa petite mosquée, est d'un aspect fort pittoresque.

De la Bouzaréa on aperçoit, au nord, les ravins abrupts

qui descendent vers la pointe Pescade, avec la mer et les navires qui

entrent ou sortent du port d'Alger ; à l'ouest, la pointe de Sidi-Ferruch,

les hauteurs du Sahel couronnées de villages, le tombeau de Juba

qui semble une énorme meule de foin, le Chenoua ; au Sud et à

l'Est, les hauteurs de Mustapha, le cap Matifou, l'Atlas où on

distingue la coupure de la Chiffa, les cimes neigeuses du Djurdjura.

C'est dans ce site enchanteur, à 1,800 mètres du village,

qu'a été érigé l'Observatoire d'Alger.

La situation de l'établissement est excellente. Les découvertes

qu'on y a faites et qui ont été

relatées en leur temps, font autant d'honneur à la vigilance

et à l'habileté du personnel qu'elles prouvent l'excellence

du choix de cette croupe du Sahel pour l'édification des diverses

coupoles destinées aux observations.

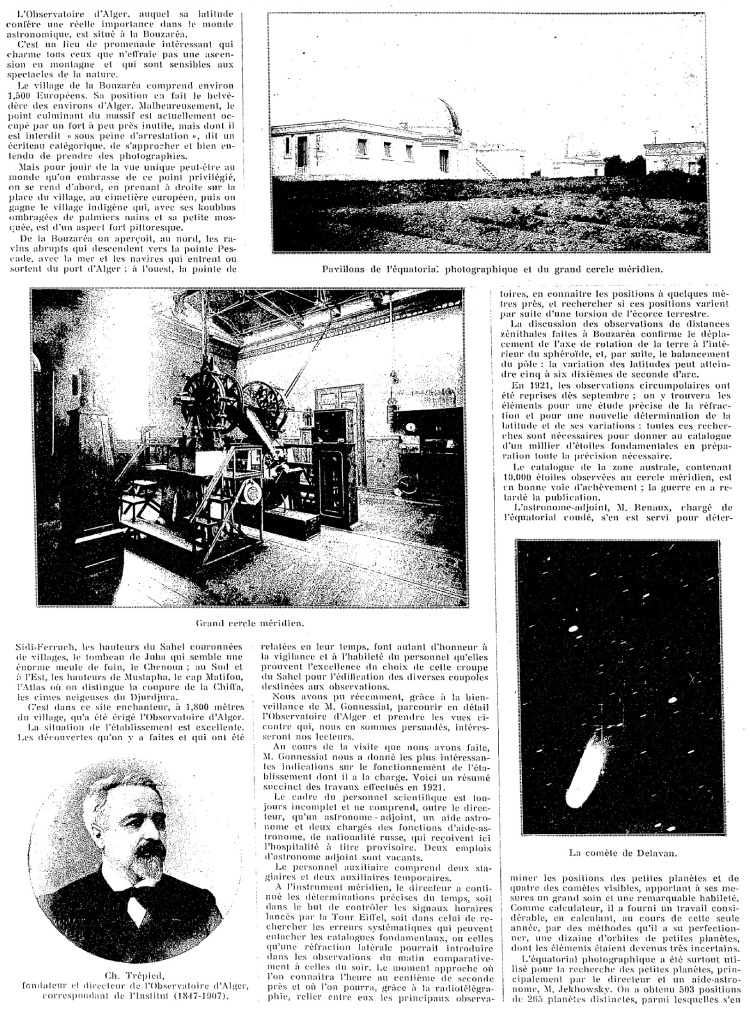

Nous avons pu récemment, grâce à la bienveillance

de M. Gonnessiat, parcourir en détail l'Observatoire d'Alger et

prendre les vues ci-contre qui, nous en sommes persuadés, intéresseront

nos lecteurs.

Au cours de la visite que nous avons faite, M. Gonnessiat nous a donné

les plus intéressantes indications sur le fonctionnement de l'établissement

dont il a la charge. Voici un résumé succinct des travaux

effectués en 1921.

Le cadre du personnel scientifique est toujours incomplet et ne comprend,

outre le directeur, qu'un astronome-adjoint, un aide astronome et deux

chargés des fonctions d'aide-astronome, de nationalité russe,

qui reçoivent ici l'hospitalité à titre provisoire.

Deux emplois d'astronome-adjoint sont vacants.

Le personnel auxiliaire comprend deux stagiaires et deux auxiliaires temporaires.

A l'instrument méridien, le directeur a continué les déterminations

précises du temps, soit dans le but de contrôler les signaux

horaires lancés par la Tour Eiffel, soit dans celui de rechercher

les erreurs systématiques qui peuvent entacher les catalogues fondamentaux,

ou celles qu'une réfraction latérale pourrait introduire

dans les observations du matin comparativement à celles du soir.

Le moment approche où l'on connaîtra l'heure au centième

de seconde près et où l'on pourra, grâce à

la radiotélégraphie, relier entre eux les principaux observatoires,

en connaître les positions à quelques mètres près,

et rechercher si ces positions varient par suite d'une torsion de l'écorce

terrestre.

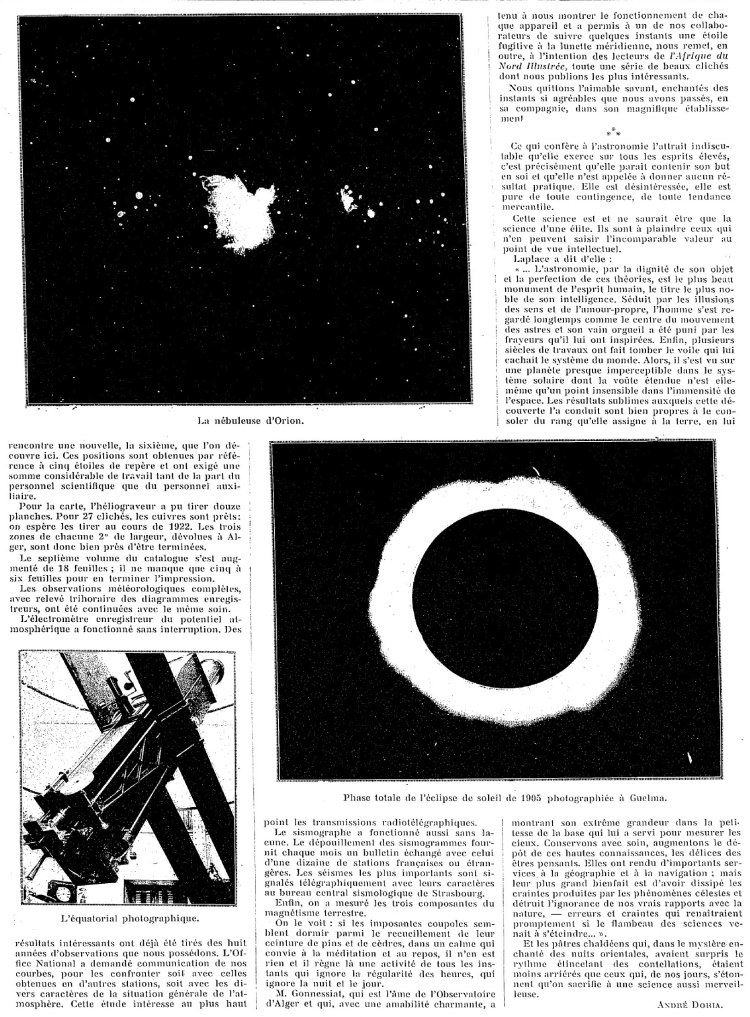

La discussion des observations de distances zénithales faites à

Bouzaréa confirme le déplacement de l'axe de rotation de

la terre à l'intérieur du sphéroïde, et, par

suite, le balancement du pôle : la variation des latitudes peut

atteindre cinq à six dixièmes de seconde d'arc.

En 1921, les observations circumpolaires ont été reprises

dès septembre ; on y trouvera les éléments pour une

étude précise de la réfraction et pour une nouvelle

détermination de la latitude et de ses variations : toutes ces

recherches sont nécessaires pour donner au catalogue d'un millier

d'étoiles fondamentales en préparation toute la précision

nécessaire.

Le catalogue de la zone australe, contenant 10 000 étoiles observées

au cercle méridien, est en bonne voie d'achèvement : la

guerre en a retardé la publication.

L'astronome-adjoint, M. Rénaux, chargé de l'équatorial

coudé, s'en est servi pour déterminer les positions des

petites planètes et de quatre des comètes visibles, apportant

à ses mesures un grand soin et une remarquable habileté.

Comme calculateur, il a fourni un travail considérable, en calculant,

au cours de cette seule année, par des méthodes qu'il a

su perfectionner, une dizaine d'orbites de petites planètes, dont

les éléments étaient devenus très incertains.

L'équatorial photographique a été surtout utilisé

pour la recherche des petites planètes, principalement par le directeur

et un aide-astronome, M. Jekhowsky. On a obtenu 503 positions de 205 planètes

distinctes, parmi lesquelles s'en rencontre une nouvelle, la sixième,

que l'on découvre ici. Ces positions sont obtenues par référence

à cinq étoiles de repère et ont exigé une

somme considérable de travail tant de la part du personnel scientifique

que du personnel auxiliaire.

Pour la carte, l'héliograveur a pu tirer douze planches. Pour 27

clichés, les cuivres sont prêts: on espère les tirer

au cours de 1922. Les trois zones de chacune 2° de largeur, dévolues

à Alger, sont donc bien près d'être terminées.

Le septième volume du catalogue s'est augmenté de 18 feuilles

; il ne manque que cinq à six feuilles pour en terminer l'impression.

Les observations météorologiques complètes, avec

relevé trihoraire des diagrammes enregistreurs, ont été

continuées avec le même soin.

L'électromètre enregistreur du potentiel atmosphérique

a fonctionné sans interruption. Des résultats intéressants

ont déjà été tirés des huit années

d'observations que nous possédons. L'Office National a demandé

communication de nos courbes, pour les confronter soit avec celles obtenues

en d'autres stations, soit avec les divers caractères de la situation

générale de l'atmosphère. Cette étude intéresse

au plus haut point les transmissions radiotélégraphiques.

Le sismographe a fonctionné aussi sans lacune. Le dépouillement

des sismogrammes fournit chaque mois un bulletin échangé

avec celui d'une dizaine de stations françaises ou étrangères.

Les séismes les plus importants sont, signalés télégraphiquement

avec leurs caractères au bureau central sismologique de Strasbourg.

Enfin, on a mesuré les trois composantes du magnétisme terrestre.

On le voit : si les imposantes coupoles semblent dormir parmi le recueillement

de leur ceinture de pins et de cèdres, dans un calme qui convie

à la méditation et au repos, il n'en est rien et il règne

là une activité de tous les instants qui ignore la régularité

des heures, qui ignore la nuit et le jour.

M. Gonnessiat, qui est l'âme de l'Observatoire d'Alger et qui, avec

une amabilité charmante, a tenu à nous montrer le fonctionnement

de chaque appareil et a permis à un de nos collaborateurs de suivre

quelques instants une étoile fugitive à la lunette méridienne,

nous remet, en outre, à l'intention des lecteurs de l’Afrique

du Nord Illustrée, toute une série de beaux clichés

dont nous publions les plus intéressants.

Nous quittons l'aimable savant, enchantés des instants si agréables

que nous avons passés, en sa compagnie, dans son magnifique établissement,

Ce qui confère à l'astronomie l'attrait indiscutable qu'elle

exerce sur tous les esprits élevés, c'est précisément

qu'elle parait contenir son but en soi et qu'elle n'est appelée

à donner aucun résultat pratique. Elle est désintéressée,

elle est pure de toute contingence, de toute tendance mercantile.

Cette science est et ne saurait être que la science d'une élite.

Ils sont à plaindre ceux qui n'en peuvent saisir l'incomparable

valeur au point de vue intellectuel. Laplace a dit d'elle :

« ... L'astronomie, par la dignité de son objet et la perfection

de ces théories, est le plus beau monument de l'esprit humain,

le titre le plus noble de son intelligence. Séduit par les illusions

des sens et de l'amour-propre, l'homme s'est regardé longtemps

comme le centre du mouvement des astres et son vain orgueil a été

puni par les frayeurs qu'il lui ont inspirées. Enfin, plusieurs

siècles de travaux ont fait tomber le voile qui lui cachait le

système du monde. Alors, il s'est vu sur une planète presque

imperceptible dans le système solaire dont la voûte étendue

n'est elle-même qu'un point insensible dans l'immensité de

l'espace. Les résultats sublimes auxquels cette découverte

l'a conduit sont bien propres à le consoler du rang qu'elle assigne

à la terre, en lui montrant son extrême grandeur dans la

petitesse de la base qui lui a servi pour mesurer les cieux. Conservons

avec soin, augmentons le dépôt de ces hautes connaissances,

les délices des êtres pensants. Elles ont rendu d'importants

services à la géographie et à la navigation ; mais

leur plus grand bienfait est d'avoir dissipé les craintes produites

par les phénomènes célestes et détruit l'ignorance

de nos vrais rapports avec la nature, - erreurs et craintes qui renaîtraient

promptement si le flambeau, des sciences venait à s'éteindre...

».

Et les pâtres chaldéens qui, dans le mystère enchanté

des nuits orientales, avaient surpris le rythme étincelant des

constellations, étaient moins arriérés que ceux qui,

de nos jours, s'étonnent qu'on sacrifie à une science aussi

merveilleuse.