(Echo d'Alger des 31 mars et 4 mai 1949)

Un

grave problème: loger les étudiants

______________________________________________

LA CITE UNIVERSITAIRE D'ALGER

une des plus belles du monde

va s'élever à Ben-Aknoun

______________________________________________

LA CITE UNIVERSITAIRE D'ALGER

une des plus belles du monde

va s'élever à Ben-Aknoun

Deux

bâtiments en construction, des ouvriers, des grues, des camions,

des coups de marteau. "La France, nous dit M. Bienvenu, architecte

D.P.L.G., est la première nation du monde à créer

en dehors de son territoire métropolitain une cité universitaire..."

Nous sommes à Ben-Aknoun, en plein champ ; non loin de là,

à l’est, le lycée. C’est sur vingt-huit hectares

de ce plateau vallonné, tourné vers la Mitidja que se dresseront

au fur et àmesure les quelques 22 bâtiments qui formeront

la cité universitaire d'Alger. Mais que de temps, que de tâtonnements

et d’expédients ont été envisagés avant

d’en arriver à cette dernière solution, la seule qui

plaise vraiment aux étudiants !

Les étapes parcourues

1945. - Au lendemain de la guerre, le nombre d’étudiants

s’accroît sans cesse, les démobilisés rentrent,

les logements manquent, les services administratifs occupent encore la

plupart des locaux... Des étudiants couchent en gare d’Alger

dans des wagons désaffectés, d’autres vivent dans de

misérables réduits... : il n’y a pas de ponts à

Alger et, spectacle désolant, on utilise les squares pour une nuit

au moins ! Certains, découragés, abandonnent... Les cours

se succèdent... Pourtant on propose l’hôtel d’Angleterre

: son achat et sa réfection nécessitent l’engagement

d’une somme de 2 millions et demi de francs. Phénomène

inexplicable, M. Martino, alors recteur, refuse !...

1946. - Le Rectorat, le comité des Œuvres sociales

de l’Université d’Alger, l’Association générale

des Étudiants cherchent une solution. On parle d’un hôtel

rue Rovlgo mais le prix est excessif. L’école de la Marine

propose son foyer de la rue des Colons : une réfection s’impose.

La solution est peu avantageuse.

L’année passe, on cherche toujours... Pendant ce temps, certains

étudiants s’affublent du titre de clochard, contre leur gré

évidemment...

1947. - On songe à construire : des terrains sont disponibles

dans la ville même ; les pavillons seront isolés. On parle

de l’avenue Claude-Debussy, du Télemly, de l’église

Ste-Marcienne, du Champ de Manœuvres, de l’avenue du 8-Novembre...

Mais les étudiants pensent déjà à une cité,

comme celle de Paris, de Nancy ou de Bordeaux...

1948. - Un accord avec les hôteliers intervient ; des chambres

à prix réduit seront disponibles, mais le résultat

est décevant. le nombre de chambres trouvées infime. Jean

Vassallo. alors président de l’A.G., mène tenacement

la campagne. Il suggère qu'on lève la réquisition

des chambres qui demeurent inoccupées par leurs bénéficiaires,

pendant une bonne partie de l’année. . Ernst, préfet

d’Alger, entre en lice et lance un appel. Enfin un résultat

tangible : les offres arrivent, se multiplient. Un premier pas est fait.

Mais cela n'est pas suffisant...

1949. - On parle déjà d’une cité sur

la propriété du prince d’Annam. Pour aller vite, on

propose des maisons préfabriquées, mais les incendies de

la Cité universitaire de Strasbourg et de chalets en Savoie démontrent

trop l’inconvénient du "tout en bois". Et brusquement

c’est la solution idéale rêvée ! M. le recteur

Gau suggère un terrain qui appartient à l’Université

d’Alger, à Ben-Aknoun.

I1 faut passer aux actes... Cependant, le C.O.S.U.A.L. et l’A.G arrivent

au prix d’efforts sans nombre loger pour novembre 160 étudiants.

C’est peu, mais c‘est beaucoup si l'on jette un regard sur le

passé !

L'équipe des

réalisateurs

"Alger se doit d’avoir sa cité universitaire, car rien

n’est plus favorable au développement de la vie étudiante

sous toutes ses formes. Il faut taire vite". Telle était la

pensée d'un grand nombre d’étudiants et en particulier

de Jean Vassallo qui, dès novembre 1947, date à laquelle

il fut élu président de l’A.G., n’eut plus qu’un

but : réaliser cette idée qu’il allait poursuivre pendant

deux ans et qu'il continue aujourd’hui au sein du bureau du conseil

d’administration de la Cité qui vient d’être élu

sous la présidence de Mme Henriette Charles-Vallin. Est-il besoin

de rappeler que la vice-présidente de l’Assemblée algérienne

s’est toujours penchée avec compréhension sur les problèmes

étudiants et que son concours a été décisif

quand il s'est agi de convaincre les Pouvoirs publics et les ministres

intéressés. Il fallait un technicien et nul n'était

plus compétent que le grand architecte, disons mieux, le grand

urbaniste qu’est M. Bienvenu. Il fallait des crédits, il fallait

un terrain.Avec l’aide et l’appui le plus ferme de M. le recteur

Gau, tous ensemble, ils ont su les obtenir avec une volonté qui

doit être un exemple.Ces noms resteront attaches à l’histoire

de cette cité ; mais on oubliera très vite les difficultés

auxquelles il aura fallu faire face ! Et l’étudiant, si heureux

dans ce cadre, ne s’en rendra même plus compte ! Qu’importe,

la cité aura été créée et ses artisans

auront triomphé : ce sera leur plus belle récompense.

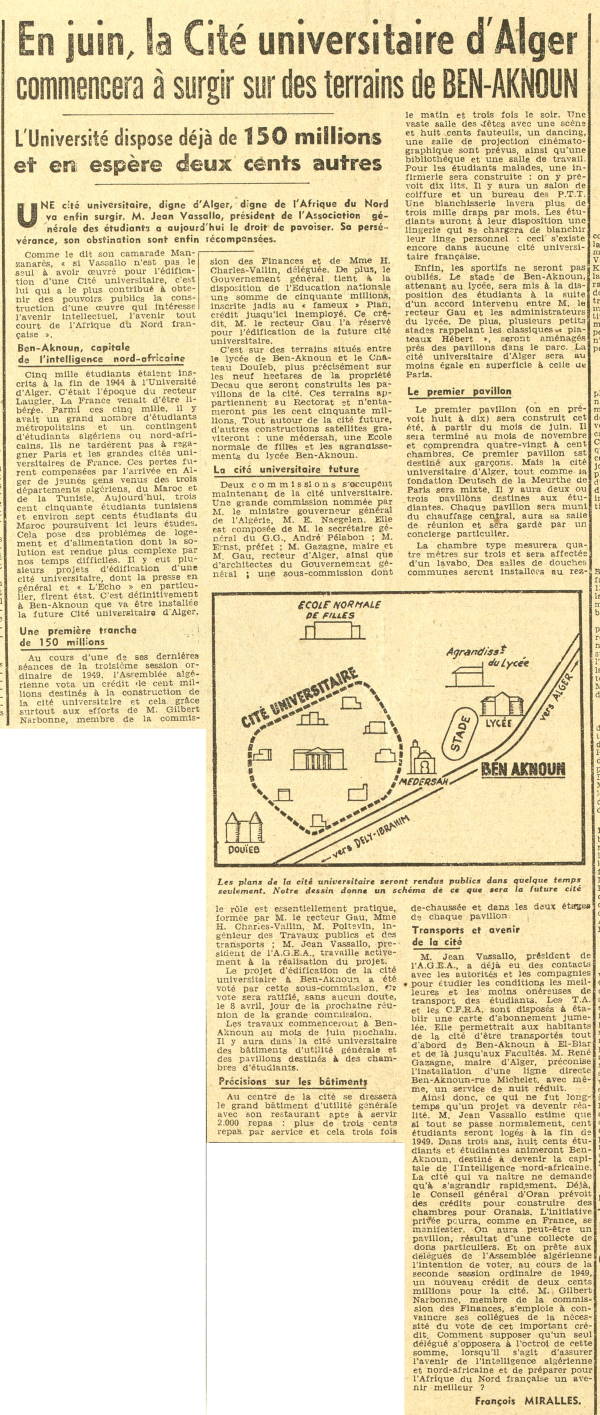

Aspect général

M. Bienvenu, M. l’administrateur de la S.A.L.D.E.C.O., société

adjudicatrice des deux premiers pavillons, et M. Vassalio nous exposent

ce que sera la cité. Une voie d’accès, large de 10

à 12 mètres quittera la route départementale et mènera

à un rond-point, véritable carrefour de la cité.

De cette voie et de ce rond-point, d’autres routes rayonneront vers

les différents bâtiments. Dix-huit pavillons hébergeront

les étudiants :

trois d’entre eux, situés sur une petite colline et légèrement

isolés des autres, abriteront les jeunes filles.

Une jolie villa mauresque, anciennement habitée par le recteur, entourée d‘arbres et de fleurs, logera le directeur et les services administratifs.

Un immense bâtiment, dans lequel des chambres et des dortoirs seront

réservés aux professeurs et étudiants de passage,

formera la bibliothèque et les salles de travail.

Un grand stade,

Pavillon Jean Vassallo et terrains

de sports

des parcs à auto, un salon de coiffure, des jardins,

une multitude de terrains de jeux divers et variés contribueront

à donner à la cité un aspect d‘autonomie à

peu près complète, un aspect de petite ville !

Rappelons, devant cet immense projet en voie de réalisation, que

la Cité universitaire de Paris ne couvre pas 10 hectares ! M. Bienvenu

a voulu faire de celle d’Alger un modèle, un exemple... On

a vu grand, on a vu large. Mais notre étonnement est plus grand

encore lorsque l’on nous parle des pavillons eux-mêmes.

Les pavillons

Tous les pavillons seront en arc de cercle, dirigés suivant la

meilleure orientation possible : Nord-Est-Sud-Est. . Ils comprendront

un rez-de-chaussée et deux étages et logeront chacun une

cinquantaine d'étudiants, à raison de un par chambre. Au-dessus

de la porte d’entrée principale, des bas-reliefs. tracés

par le sculpteur Damboise contribueront à en faire une œuvre

d’art. Cette entrée donnera sur un vestibule richement décoré,

au fond duquel des escaliers mèneront aux étages supérieurs.

Chaque pavillon aura son concierge, qui logera au rez-de-chaussée.

Toutes les chambres seront d’un même coté du couloir,

ce dernier étant exposé au Nord-Ouest, c'est-a-dire au mauvais

temps, point qui a été difficile à obtenir, mais

le souci de l’hygiène a finalement triomphé. Au rez-de-chaussée,

sur les façades Nord-Ouest, de chaque coté de la loge du

concierge, deux préaux... En outre, chaque étage aura des

locaux communs, une cuisine, une lingerie, des salles de bains, etc...

Tout autour du pavillon, des fleurs, des arbres, des terrains de jeux.

Les chambres

Toutes les chambres seront exposées au soleil levant. Mais si M.

Bienvenu a été guidé par le souci de l’hygiène,

il l’a été aussi par celui du confort et du bien-être.

Chaque chambre aura environ 3 m. 50 sur 4 et possédera en propre

un cabinet de toilette avec eau chaude courante et douche. Tout a été

prévu : l’emplacement du poste de T.S.F., le placard, penderie,

garde-manger, porte valise, le garde-chaussures, etc... Au dos de la porte

du cabinet de toilette, l’étudiant disposera d’un tableau

noir ! Le souci du progrès a été poussé si

loin qu’il y aura même une prise de courant dans le cabinet

de toilette pour les amateurs du rasoir électrique ! Les chambres

du rez-de-chaussée donneront toutes sur un parc, par une large

porte-fenêtre devant laquelle un petit parvis permettra à

l‘étudiant, « ce travailleur intellectuel »,

de s’assoupir un instant au soleil... Celles du premier étage

seront un peu en retrait et donneront de la même façon sur

une petite terrasse, tandis que celles du second, en retrait aussi, seront

bordées par un large balcon ; autrement dit, il y aura du soleil

pour tous dans la maison ! D’autre part, les bâtiments seront

insonorisés et les cabinets de toilette s’intercaleront entre

chaque chambre, ce qui permettra de se livrer à de puissantes vocalises

sans déranger le voisin. Le chauffage s'effectuera par circulation

d’eau chaude. Toutes les conduites d’eau et d'électricité

seront extérieures aux chambres, de façon qu’aucune

réparation n’occasionne un dérangement quelconque au

pensionnaire. Quant à la question de l’évacuation de

l’eau, elle fait actuellement l’objet d’une étude

particulière.

Impression d’ensemble

Nous ne saurions décrire ici tout le luxe de petits détails

qui permettront à l’étudiant de travailler dans les

meilleures conditions voulues. Nous avons l’impression qu’ils

sont l’œuvre d'un père pour ses enfants ; à chaque

pas, à chaque coin, nous rencontrons une surprise, une particularité...

Et lorsqu’on jette un regard d’ensemble sur toute cette conception,

on se sent en face d’un chef-d’œuvre naissant en face de

ce qui sera une merveille de l’art architectural moderne où

le talent de l’architecte a su jouer artistement avec la ligne horizontale.

Mais il est encore une question délicate à laquelle les

réalisateurs ont déjà pensé : c’est celle

du fonctionnement administratif de la cité, question que Mme Charles-Vallin

et M. J. Vassallo étudient et complètent chaque jour.

Comment fonctionnera

la Cité universitaire

Cette cité ne sera pas, comme ses sœurs métropolitaines,

un service public, mais une association privée qui devra se suffire

à elle-même. Ainsi ce sera une charge de moins sur le budget

de l’État qui aura permis son édification. Les ressources

de cette association proviendront du prix de pension, qu’on essayera

de rendre le plus bas possible, et qui sera à peu près identique

aux prix pratiqués dans les lycées et collèges. De

toute façon, le prix de la chambre, des repas, de l’entretien

et du transport de l’étudiant sera de beaucoup inférieur

à ce que coûte la pension actuelle en pleine ville ! Le personnel

de la cité, au nombre d’une centaine. sera logé sur

place. Le restaurant servira chaque jour 1.000 à 1.500 repas.

LES TRANSPORTS. — Le seul inconvénient serait celui

de l’éloignement. Mais la question des transports se résout

déjà. : des pourparlers sont en cours pour avoir un abonnement

unique sur les trams et trolleys T.A. et C.F.R.A. réunis. Peut-être

arrivera-t-on à avoir une ligne directe Cité-Facultés,

(note

du site : ce sera fait en 1956 avec la création de la ligne 7 barré

des CFRA Ben-Aknoun - Plateau des Glières)

peut-être encore, ce qui est mieux, la cité aura son service

autonome ! Faisons confiance aux organisateurs, à l'équipe

de réalisateurs, qui a déjà surmonté l’insurmontable

!...

Les réalisations

actuelles

Les crédits

L’action de Mme Charles-Vallin, le soutien du cabinet de M. le Gouverneur

général, la compréhension unanime des délégués

à l’Assemblée algérienne ont permis à

la cité de « démarrer » au plus vite.

Une première tranche de 100 millions avait déjà été

votée l’hiver dernier. C’est à la S.A.L.D.E.C.O.

qu’a été dévolue la charge de construire les

deux premiers pavillons. Fin mars, ces pavillons seront terminés

et prêts à recevoir une centaine d’étudiants.

Mais le travail se poursuit : déjà Mme Charles-Vallin a

déposé, sur le bureau de l’Assemblée algérienne,

une motion demandant d’utiliser les crédits avant qu’ils

ne soient votés, car ils ne sauraient l’être avant avril

ou mai. Grâce à cette motion, M. Bienvenu a préparé

le plan de deux autres pavillons qui vont être mis en adjudication

à la fin de ce mois. En novembre 1950 donc, on peut espérer

pouvoir loger un maximum d’étudiants en attendant mieux.

Conclusion

Il resterait encore beaucoup à dire sur les étapes qui ont

mené jusqu’à la réalisation de notre cité

universitaire, sur le travail qu’elle a demandé à Mme

Charles-Vallin, à M. Bienvenu, à M. le recteur Gau, à

Jean Vassallo... Un de leurs plus grands mérites est d’avoir

toujours sollicité l’avis des étudiants eux-mêmes,

par la voix de leurs différentes associations, jusque sur le choix

du terrain... Leur rôle est resté trop obscur, certains même

le nient et pourtant. Pourtant, la cité n’est plus le rêve

qu’Alger nourrissait depuis 20 ans, elle est déjà une

réalité. Que les sceptiques s’y attardent, au hasard

d’une promenade, et ils verront les échafaudages qui se dressent

vers le ciel. Une seule réalisation de ce genre peut être

signalée : c’est celle du lac Kivou, an Congo beige, mais

là c’est une cité-refuge pour tous les savants qui

voudront y trouver asile, après la destruction de l’humanité

! Alors que la cité universitaire d’Alger est un geste de

pure confiance en l’avenir... car il y a toujours en France de la

place et de l’espoir pour les hommes de demain !